Au fil de l'Histoire

Klingenthal, un village né d'une manufacture pionnière.

En Alsace s'écoule paisiblement l'Ehn, un petit ruisseau traversant une grande vallée.

En 1729, certains endroits déserts attendent de se transformer en villages. Lors de cette même année, Louis XV demande qu'on établisse une manufacture d'armes blanches dans le Royaume de France afin de ne plus dépendre de l'étranger pour l'approvisionnement de ses troupes. La création de cette manufacture est confiée à Bauyn d'Angervilliers, secrétaire d'état à la guerre, ancien intendant d'Alsace.

©Musée de la Manufacture d'Armes Blanches.

À Solingen, dans le duché de Berg, on produit des armes blanches depuis plusieurs siècles. L'Allemagne étant située à côté de l'Alsace, il paraît sans doute naturel d'implanter la première manufacture en Alsace.

Le 15 juillet 1730, le Roi accorde par lettre patente à un propriétaire de forges et spécialiste incontesté dans le domaine de la métallurgie, Jean-Henri d'Anthes (1670-1733), l'établissement d'une manufacture royale d'armes blanches.

Il reçoit l'autorisation « à fabriquer exclusivement à tous autres en Alsace, et exempté de toutes charges et impositions tant envers le Roi qu'envers les villes, communautés et seigneuries particulières, à la condition qu'il fournirait, dans sa manufacture, des armes blanches pour le service du Roi, à un dixième de moins que celles qui se vendraient à Solingen ».

Le site sera implanté dans la vallée de l'Ehn, à sept kilomètres d'Obernai. Ce projet paraît bien ambitieux car la population régionale, composée essentiellement de vignerons, d'artisans et d'agriculteurs, n'a pas la moindre compétence en matière de fabrication d'armes.

Mais ce choix de lieu offre de beaux avantages. En effet, la vallée dispose de toutes les ressources nécessaires : des forêts pour le bois, des carrières pour le grès, la proximité du Rhin pour le transport de l'acier venant de Siegen et de l'arsenal de Strasbourg pour l'écoulement des armes et enfin, le dialecte alsacien pour faciliter le dialogue avec les ouvriers venus d'Allemagne.

Le cours d'eau est également indispensable pour fournir l'énergie à travers les moulins.

En dehors de la difficulté de former des ouvriers, il fallait également construire les ateliers et aménager le réseau hydraulique.

Le village de Klingenthal ( vallée des lames) voit alors le jour.

Les dix premiers ouvriers sont débauchés sur le site de Solingen. Selon les informations, il s'agissait d'un graveur-doreur, d'un trempeur, d'affineurs, de forgeurs et d'aiguiseurs.

En rouge Klingenthal, signifiant vallée des lames, baptisée par les ouvriers eux-mêmes.

Une fois la construction achevée, la manufacture prospère alors très rapidement et dès 1731, elle emploie 25 ouvriers, tous originaires de Solingen.

Les méthodes de travail issues de Solingen sans cesse améliorées, ainsi qu'un système de contrôle exemplaire, donnent aux lames de Klingenthal une réputation remarquable.

Outre la construction des premiers bâtiments de la manufacture où le rez-de-chaussée est destiné à la fabrique et l'étage à l'habitant, petit à petit un village-manufacture s'étend à partir de petits ateliers répartis le long de l'Ehn sur 1500 mètres environ.

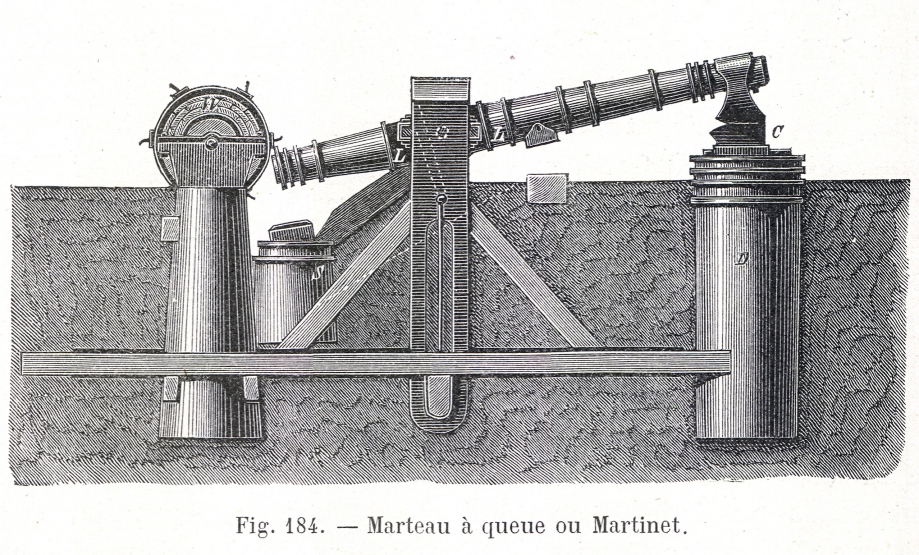

Avant 1730, il n'existait sur le site qu'un moulin qui sera transformé en martinet. Un réseau hydraulique complexe et original est mis en place : des prises d'eau (barrages) dévient une partie de l'eau dans des réservoirs et des canaux qui l'emmènent sur des roues à augets entraînant les martinets de forges et leurs soufflets, ainsi que les meules d'aiguiserie.

Les ateliers sont tous situés sur les canaux et non directement sur l'Ehn. Aux bâtiments, appartenant à la manufacture, s'ajoutent les maisons d'habitation privées.

Marteau à queue ou martinet

Des ouvriers venus de communes environnantes et de régions plus éloignées commencent à arriver.

Voici quelques chiffres :

1730 : 10 ouvriers

1735 : 35 ouvriers

1787 : 208 ouvriers

Après la Révolution, l'Empire marque incontestablement l'apogée de la manufacture qui produit à cette époque ses plus belles armes blanches et emploie jusqu'à 679 ouvriers.

Ce n'est qu'en 1815, après la chute de l'Empire, que le déclin s'amorce : les guerres napoléoniennes, grandes consommatrices d'armes, sont terminées.

À cause de ce déclin, la manufacture de Châtellerault va sérieusement concurrencer celle de Klingenthal dès 1820.

La fermeture du site sonne trompette en 1830 pour devenir effective six ans plus tard. Le départ des familles, la misère et le chômage marquent la fin de la période de prospérité du village.

C'est lors de la mise aux enchères des bâtiments en 1838 que Julien Coulaux, entrepreneur de la manufacture royale depuis 1801 avec son frère Jacques, rachète les bâtiments et les ateliers pour en faire une entreprise privée.

Deux ans plus tard, en 1840, Charles-Louis Coulaux, fils de Julien Coulaux, introduit la production de faux et de faucilles.

L'entreprise fournit toute la France avec des modèles propres à chaque région, ainsi que de nombreux pays d'Europe et d'Amérique.

Le site de Klingenthal connaît alors à nouveau une période de prospérité et les commandes d'armes blanches pour le gouvernement reprennent.

L'entreprise Coulaux, en plus des sabres pour les officiers, fabrique aussi les sabres-baïonnettes pour les fusils Chassepot produits aux usines Coulaux à Mutzig.

C'est en 1962 que la manufacture d'armes blanches ferme définitivement ses portes.

Aujourd'hui la manufacture d'armes blanches continue à vivre en retraçant l'histoire du village grâce au musée créé dans l'ancienne école depuis 1995 par l'Association pour la sauvegarde du Klingenthal.

Ce lieu est un hommage à tous les ouvriers qui ont forgé les armes et présente toutes les techniques de fabrication d'armes blanches et de faux.

Son originalité réside dans la reconstitution d'une forge avec son soufflet, ses enclumes et son outillage qui permet au visiteur de se replonger dans l'atmosphère des ateliers d'autrefois.

Au cours de cette visite, il pourra parcourir les trois niveaux du musée et découvrira la méthode de fabrication d'une arme et le savoir-faire d'une dizaine de professions.

Il découvrira également un grand nombre d'outils de production retrouvés sur le site de Klingenthal.

Des photos anciennes et des panneaux explicatifs informent le visiteur et viennent compléter les diverses collections d'armes et de faux que possède le musée.

De nombreuses maquettes permettent également de comprendre le fonctionnement des martinets qui ont tous disparu.

Le musée possède aussi une belle collection d'armes choisies parmi les plus nombreux modèles.

La manufacture d'armes blanches de Klingenthal ouvrira ses portes au public dès le mois de mars, du mercredi au dimanche, ainsi que les jours fériés.

Horaires d'ouverture : du mercredi au dimanche de 14h à 18h.

Tarifs : 5.50 euro par adulte / 3.50 euro pour les enfants à partir de 8 ans.

Pour plus de détails : http://www.klingenthal.fr/klingenthal_et_sa_manufacture.htm

Maison de la Manufactures d'Armes Blanches

2, rue de l'école

67530 Klingenthal

©Laetitia Paz-Pelletier

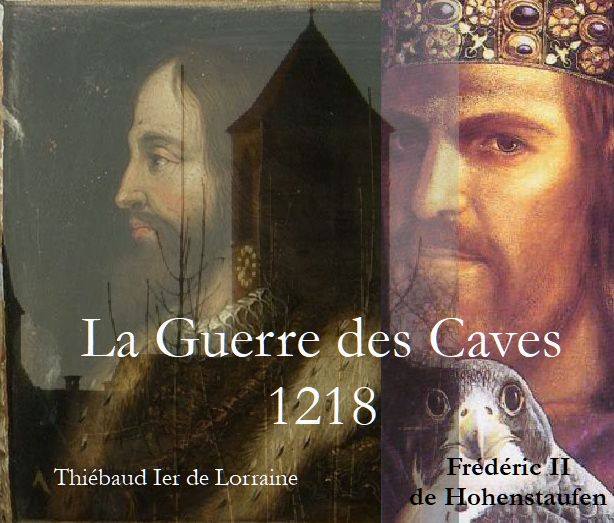

Il y a 800 ans, l’éthylique victoire de Rosheim sur la Lorraine.

Illustration : Raphaël Heyer

L'église Saint-Étienne de Rosheim en histoire.

La ville de Rosheim peut s’enorgueillir d’un riche passé où la période médiévale laisse encore de nombreux vestiges, mais également ses deux églises catholiques.

Si l’église Saints-Pierre-et-Paul est considérée comme étant le joyau de l’architecture romane en Alsace, l’église Saint-Étienne retient l’attention ou éveille au moins la curiosité grâce à son style néoclassique.

Elle est sans doute l’un des monuments les plus représentatifs de l’architecture alsacienne de la fin du XVIIIème siècle, que l’on doit à l’architecte Nicolas Salins de Montfort.

Construite à l’emplacement d’une église primitive de style roman datant du XIIème siècle, son imposante façade à colonnes doriques inspirée des temples de l’Antiquité gréco-romaine, accueille également les statues de Sainte Odile et Saint Arbogast.

©Laetitia Paz-Pelletier

Construction du premier édifice.

C’est durant le Haut Moyen-Âge, au VIIIème siècle plus précisément, qu’à l’actuelle place de l’église Saint-Étienne est vraisemblablement érigée une chapelle privée sur des terres que possédait l’Abbaye Saint-Étienne, fondée en 717 par Adalbert, fils du Duc d’Alsace Étichon et frère de Sainte Odile.

Ces possessions lui sont confirmées par Childéric III, considéré comme le dernier membre régnant de la dynastie mérovingienne.

On retrouve une trace dans la charte de l’abbaye de Fulda de 778 en 801 et figurent en 1007 sur l’inventaire des propriétés de l’abbaye Saint-Étienne.

Les droits ci-dessus furent transférés au couvent de Saint-Pierre le Jeune de Strasbourg en 1137.

Ce n’est que durant le Moyen-Âge central, au XIème siècle, que l’église supérieure sera construite et dédiée à Saint-Étienne.

En 1137, « Le curé Eberhard et ses paroissiens abandonnèrent alors des terres au Grand Chapitre de la Cathédrale de Strasbourg en échange d’une partie du domaine que celui-ci possédait à côté de l’église, afin de permettre un agrandissement de l’atrium. ». 1

Au XIIIème siècle, durant le Moyen-Âge central, un édifice de style roman tardif, improprement appelé style de transition, est construit. L’église est affiliée au Grand Chapitre de la Cathédrale de Strasbourg le 10 novembre 1299 par l’évêque Frédéric Ier de Lichtenberg, qui lui cède les revenus de l’église Saint Etienne.

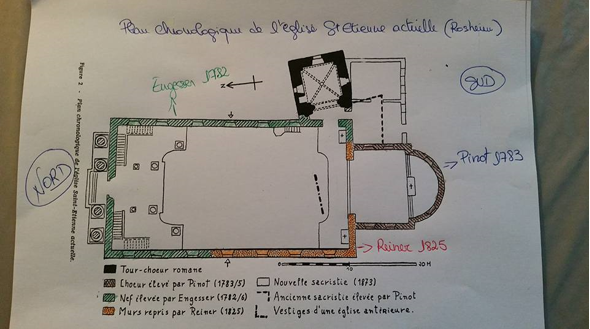

De l’église primitive romane devenue vétuste et exiguë et implantée perpendiculairement à l’édifice actuel, ne reste que la tour-chœur qui se retrouve intégrée dans l’angle Sud-Est de la nouvelle nef, orientée quant à elle Nord-Sud.

L’angle aigu formé par ses deux façades s’explique vraisemblablement par le fait que son pignon Est s’appuie sur les fondations du transept de l’église romane.

Une précision sur les dimensions du premier édifice est donnée par Roger Lehni : « L’édifice actuel est orienté vers le Sud, l’ancien l’était vers l’Est, et ne pouvait donc, en raison des maisons qui s’élevaient à l’Ouest, dépasser en longueur une vingtaine de mètres ».

Plan chronologique de l’église Saint-Étienne actuelle.

©Laetitia Paz-Pelletier

En février 1385, un incendie allumé accidentellement par un enfant parti chercher du feu chez un voisin, ravage la ville en faisant plus de quatre-vingts morts 2. Seules trente maisons sont sauvées des flammes.

Tout comme l’église Saints-Pierre-et-Paul, l’église Saint-Étienne n’est pas épargnée puisque le clocher, la charpente des tours et tout ce qui est en bois est brûlé.

Les archives communales permettent de confirmer ce tragique événement : « Dans l’édifice tout ce qui était en bois fut la proie des flammes, le clocher fut en partie détruit, même le pont en bois qui enjambait le fossé entourant la ville fut brûlé ».

La réparation de la toiture du clocher est nécessaire en 1571. Pour ce faire, une aide est demandée au Grand Chapitre de la Cathédrale de Strasbourg, décimateur tenu d’entretenir le chœur de l’église et le presbytère.

Ce dernier est une nouvelle fois sollicité en 1624, deux ans après le sac de Mansfeld* dont les soldats avaient dévasté la ville et l’église. L’endroit est alors remeublé et les ornements volés par les soldats sont remplacés.

Lors de la visite canonique de 1666, la paroisse de Saint-Étienne comptait 600 âmes (1100 pour les deux paroisses).

*Voir article http://www.la-gazette-des-9.com/batard-vous-avez-dit-batard-le-sac-de-mansfeld

Durant toute cette longue période, la ville de Rosheim a connu beaucoup d’événements majeurs, voire tragiques qui auraient pu mettre en péril l’avenir de la cité.

On retiendra, parmi les faits historiques :

- Les incendies de 1132 et 1385.

- La guerre des paysans (1524/1526).

- La Guerre de Trente Ans en 1618 qui manqua de peu de faire disparaitre la ville de Rosheim de la carte.

- Le sac de la ville par Ernest de Mansfeld en 1622.

- L’occupation suédoise (1631/1632) suivie par la période noire et le traité de Westphalie et l’annexion à la France.

Reconstruction.

Plus d’un siècle plus tard, une reconstruction de l’édifice est nécessaire. Avant de parler de cette reconstruction, il convient de préciser « qu’au XVIIIème siècle les communautés d’Alsace - même celle comme Rosheim qui avaient été des villes libres d’Empire - se trouvaient soumises à une tutelle administrative qui les empêchait de rien entreprendre d’important sans autorisation préalable de l’intendant.

Par ces implications financières, la reconstruction d’une église était l’une des affaires principales qui exigeât l’intervention du représentant de la royauté, intervention prescrite par l’Édit portant règlement pour les dettes des communautés, d’avril 1683, et l’Édit portant règlement pour la juridiction ecclésiastique, d’avril 1695 » 3.

C’est donc par ordonnance que Nicolas-Alexandre Salins de Montfort, architecte d’origine versaillaise et inspecteur des Bâtiments Publics de la Basse-Alsace, est chargé du projet par l’intendant du Roi.

Il est également chargé de reconstruire la résidence épiscopale du Cardinal de Rohan dont il établit les plans dès 1780.

Dans le procès-verbal de sa visite du 14 janvier 1781, Salins de Montfort reconnut que l’église était « dans un état de dépérissement à ne pouvoir être réparée qu’à très grands frais » et constata qu’elle était « trop petite pour contenir ses paroissiens dont, depuis 100 ans, le nombre s’est accru considérablement ».

En 1766, la ville de Rosheim comptait déjà 1879 habitants, pour atteindre 3355 habitants en 1800.

Il en dessine les plans qui sont achevés en mars 1781. Ceux du chœur sont signés par l’architecte du Grand Chapitre de la Cathédrale de Strasbourg, François Pinot.

Le 17 Juin 1782, l’adjudication du projet est confiée au maître-maçon Maurice Engesser pour la somme de 29 000 Livres et le gros œuvre est réalisé d’août à novembre 1783.

Le second œuvre est quant à lui réalisé de novembre 1783 à mai 1786.

Le 22 Août 1786, lorsque Salins de Montfort réceptionne l’ouvrage, il constate des erreurs et des omissions.

Un très long conflit opposera d’ailleurs durant plusieurs années le magistrat de la ville à Engesser.

Symbole incrusté dans la première pierre posée en 1783.

©Laetitia Paz-Pelletier.

L’agencement intérieur de l’église (1787 – 1789).

L’agencement intérieur de l’église est confié à l’architecte sculpteur et ferronnier Jean-Baptiste Pertois par l’intendant.

On lui doit notamment le maître-autel, les quatre confessionnaux, la chaire à prêcher, la clôture du chœur, les autels retables latéraux et le tabernacle.

En ce qui concerne le décor intérieur, la monographie de Roger Lehni nous apprend que lors des travaux, « on avait omis l’architrave au-dessus des colonnes de la tribune » ainsi que « l’œil de la providence et les guirlandes de plâtre au sommet de l’arc de triomphe » alors qu’en effet, ceux-ci figurent sur la coupe transversale dessinée par Salins de Montfort.

©Laetitia Paz-Pelletier

La période révolutionnaire.

L’église était à peine achevée qu’on entrait dans période révolutionnaire.

Le 26 mars 1789, le cahier de doléances dénonce le prix exorbitant des autels et autres aménagements de l’église.

La perte réelle est estimée à 13 000 Livres pour la ville de Rosheim et un conflit entre le magistrat de Rosheim et l’entrepreneur Engesser naît à cause du dépassement du coût des travaux.

La loi du 10 septembre 1792 ordonne la destruction des « signes extérieurs du fanatisme » : enlèvement des vases sacrés et des peintures des autels.

Les peintures et les autels sont brûlés le 1er décembre 1793 et remplacés par l’emblème de la Liberté.

Un autel à la patrie est érigé et l’église devient alors un temple de la Raison en application de la loi du 26 juin 1792 et du décret de l’Assemblée Législative prévoyant que ledit autel serait enlevé de toutes les communes et que la déclaration des droits y serait gravée avec l’inscription Le citoyen naît, vit et meurt pour la patrie.

L’ordonnance du 2 octobre 1793 précise que l’église autrefois appelée Saint-Étienne devenait salle de réunion pour les bourgeois du canton et s’appellerait désormais Temple du Décadi.

La tourmente révolutionnaire passée, l’édifice revient à sa destination première après rénovation. (On notera que les trois retables représentent aujourd’hui la lapidation de Saint Etienne, la nativité de la Vierge et Sainte Catherine).

À la suite d’un décret signé en 1803 par Napoléon Bonaparte, Saint-Étienne est promue paroisse principale en 1805.

L’abbé Jean-Baptiste Flueger en est le recteur.

C’est également en 1805 que l’on constate un fort affaissement des fondations ayant entraîné une lézarde dans l’angle Sud-Est de la nef (constat de l’ingénieur des Ponts et Chaussées, M. Fournet).

En 1807, on constate des lézardes sillonnant le mur Sud et plusieurs appuis de fenêtres rompus.

Dans son procès-verbal, l’ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, M. Reiner, constate : « Les funestes effets d’une cupidité stupide et désordonnée de la part de l’entrepreneur » et que « la cause de ces dégradations vient de l’excessive mauvaise foi qu’on a employée à exécuter les fondements qui non seulement n’ont pas assez de profondeur, ni assez d’empâtement, mais qui au dire de plusieurs particuliers dignes de foi qui ont vu construire cette belle église ont été négligés au point qu’on s’est contenté d’un très léger parement en moellons et que le reste du massif a été rempli par des brocailles et décombres des tailleurs de pierres qu’on y jetait par paniers et qu’on recouvrait d’un peu de mortier ».

Les désordres s’amplifient et en février 1823, une femme perd un bras suite à la chute d’un éclat de voussoir de l’arc triomphal.

On décide alors de démolir et de reconstruire l’ensemble de l’arc triomphal et la moitié du mur gouttereau Ouest.

Les travaux sont confiés à François Felter en 1825, qui avait déjà repris en sous-œuvre l’église de Weyersheim, construite elle aussi par Engesser sur les plans de Salins de Montfort.

En 1843, le clocher est modifié d'après le projet de Ringeisen : le beffroi est établi à la base de la flèche, où l'on ouvre quatre grandes lucarnes, ce qui permet aux cloches d'être implantées au-dessus du faîtage de l'église pour une meilleure diffusion du son.

Des travaux de rénovation intérieure sont entrepris en 1868/69. La sacristie actuelle, construite en 1873, est l'œuvre des architectes Albert Brion et Eugène Haug, plus connus pour être notamment les auteurs de la Maison Rouge à Strasbourg, démolie en 1973.

En 1874 l'ancien chœur roman est transformé en baptistère et béni.

©Laetitia Paz-Pelletier

En 1897, les quarante-huit bancs de Jean-Baptiste Pertois sont remplacés par cinquante-deux nouveaux bancs, les mêmes qu'actuellement. À la même époque, les vitraux sont remplacés et un chemin de croix installé (livré en 1904). Enfin, de grands travaux sont menés en 1934, date à laquelle un plafond peint est commandé à Ehrismann, parmi six autres projets soumis à la Commission Diocésaine des Monuments Religieux.

©Laetitia Paz-Pelletier

Pour Roger Lehni, "Peut-être est-ce au cours de ces travaux qu'on a été mal inspiré d'étendre le crépis par-dessus l'encadrement des fenêtres du chœur annulant ainsi l'un des rares effets de décoration voulu par Salins de Montfort, et qui méritait d'autant plus d'être respecté qu'il est assez rare dans les églises alsaciennes du XVIIIème siècle". Le plafond peint sera déposé quarante ans plus tard, lors des précédents grands travaux de rénovation intérieure.

C’est en 2016 que d’importants travaux de rénovation de l’église ont lieu.

Les abords de l’église côtés Est et Sud sont remaniés avec le réfection du parking et l’installation d’une rampe pour personnes à mobilité réduite.

L’intérieur bénéficie lui aussi d’une restauration de grande envergure.

Développer.

À noter : La tribune Nord accueille un orgue Stiehr et Mockers de 1860. Il remplace un orgue Silbermann de 1760 vendu à la paroisse d’Hessenheim.

L'église Saint-Étienne est classée monument historique depuis 1990.

Orgue Stiehr et Mockers 1860. ©Laetitia Paz-Pelletier.

1. L’église Saint-Étienne par Roger Lehni. P. 4. Supplément de l’annuaire 1970 de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Molsheim et environs.

2. Daniel Specklin / Les collectannées.

3. L’église Saint-Étienne par Roger Lehni. P. 8. Supplément de l’annuaire 1970 de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Molsheim et environs.

Sources :

1. L'église Saint-Étienne par Roger Lehni. Supplément de l’annuaire 1970 de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Molsheim et environs.

2. Rosheim, douze siècle d'histoire. Divers auteurs dont Alphonse Troestler.

3. Rosheim nous conte par Jeanne Gleizes-Bobin.

4. Affichache expo Communauté de paroisses de Rosheim.

5. Rosheim, XIIe et XIIIe siècles. Charles Laurent Salch, Centre d'Archéologie Médiévale de Strasbourg.

©Laetitia Paz-Pelletier

Le Klapperstein ou le sort des mauvaises langues à Rosheim.

Au Moyen-Âge, il valait mieux tenir sa langue ! Ceux, et surtout celles, qui s'aventuraient à raconter des calomnies ou qui caquetaient par médisance, se retrouvaient humiliés publiquement.

Le Klapperstein (de « klappern » caqueter et « stein » pierre), ou la pierre des mauvaises langues, était une punition utilisée principalement dans les pays de l'Est comme l'Allemagne, la Frise et en Scandinavie.

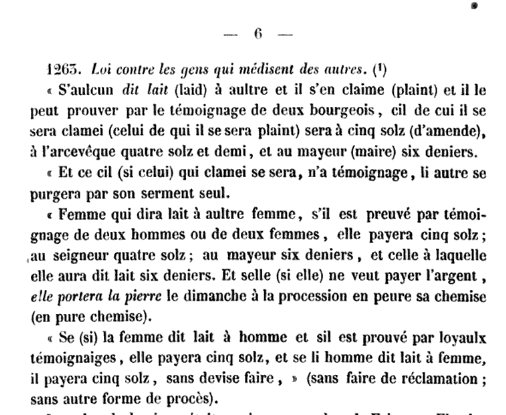

On retrouve trace d'une loi française, datant de la seconde moitié du XIIIème siècle, sanctionnant ces pratiques.

Le châtiment du Klapperstein . Source : Le Klapperstein à Mulhouse. Imagerie populaire. Par J. Manias et J. Kraemer,

photographes et Charles Spindler, illustrateur.

Éditions Charles Spindler, Obernai. Publication 1893-1894.

Connu pour avoir été longtemps employé à Mulhouse, il apparaît que les femmes de Rosheim étaient elles-aussi soumises à ce supplice.

On retrouve la mention de ce fait dans l'ouvrage commun à plusieurs auteurs "Rosheim - Douze siècles d'Histoire" où il est mentionné :

"Le maître en exercice et les conseillers semblent bien avoir connu de la plupart des causes pénales.

Les statuts en énumèrent un certain nombre, entre autres les rixes, les coups et blessures. Notons que les femmes coupables de calomnies étaient condamnées à traverser Rosheim d'un bout à l'autre, le dimanche, une lourde pierre au cou".

L'origine de cette sanction se trouve dans la loi de 1263 : "Loi contre les gens qui médisent des autres" :

« ... Femme, qui dira lait à une autre femme, s'il est preuvé par témoignage de deux hommes ou de deux femmes, elle payera cinq solz, au seigneur quatre solz, au mayeur six deniers, et celle à laquelle elle aura dit lait six deniers. Et selle (si elle) ne veut payer l'argent, elle portera la pierre le dimanche à la procession en peure sa chemise (en pure chemise). Se (si) la femme dit lait à homme et s'il est prouvé par loyaulx témoignages, elle payera cinq solz, et se li homme dit lait à femme, il payera cinq solz, sans devise faire (sans faire de réclamation ; sans autre forme de procès). »

(Extrait de « Notice historique sur le Klapperstein

ou la pierre des mauvaises langues », parue en 1856. Auguste Stoeber)

À Mulhouse, la pierre existe toujours. Vous pouvez la voir suspendue par une chaîne en-dessous d'une fenêtre de l'Hôtel de Ville, en face de la rue Guillaume Tell.

Elle pèse environ douze kilogrammes, et représente une tête de femme grotesque qui ouvre de grands yeux écarquillés et tire la langue. Au-dessus de la chaîne qui la retient au mur se trouve l’inscription suivante :

Zum Klapperstein bin ich gennant,

Den boeszen Maeulern wohl bekannt,

Wer Lust zu Zank und Hader hat,

Der musz mich tragen durch die Stadt.

dont la traduction est la suivante :

Je suis nommée la pierre des bavards,

Bien connue des mauvaises langues ;

Quiconque prendra plaisir à la dispute et à la querelle

Me portera par la ville.

©Laetitia Paz-Pelletier

Bâtard, vous avez dit bâtard ? Le sac de Rosheim par Mansfeld.

La petite ville de Rosheim a traversé, au fil des siècles, de nombreux épisodes historiques marquants. Celui qui retiendra notre attention aujourd'hui se situe en 1622, durant la Guerre de Trente Ans (1618/1648).

C'est durant cette année que le Comte Ernst Von Mansfeld fera trembler la cité avant de la mettre à sac, laissant derrière lui de nombreux morts, de lourds dégâts matériels et financiers et un traumatisme certain.

La Guerre de Trente Ans découle de plusieurs facteurs entraînant une série de conflits armés. D'ampleur européenne, son origine était d'ordre religieux par la lutte entre le catholicisme et le protestantisme mais également politique, par l'affrontement entre féodalité et absolutisme.

La défenestration de Prague *, le 23 mai 1618, en est l'élément déclencheur.

Les catholiques, dirigés par les Habsbourg, sont soutenus par le Duc Maximilien de Bavière. Les protestants quant à eux le sont par l'électeur palatin du Rhin Frédéric V.

En 1619, à la mort de Mathias 1er de Habsbourg, Empereur du Saint Empire, Roi de Bohême et Roi de Hongrie, Frédéric V, surnommé Der Winterkönig (le roi d'un hiver) accepte la couronne royale de Bohême, après la destitution de Ferdinand II, cousin et successeur de Mathias 1er.

En 1620, le général Tilly, chef de l'armée catholique, met en échec le Palatin le 8 novembre à la bataille de la Montagne Blanche près de Prague et pousse Frédéric V à se replier dans le Palatinat.

Oeuvre réalisée par Pieter Snayers, collection nationale de peintures, Bavière.

Bataille de la Montagne Blanche.

L'Alsace n'a pas été épargnée par ce terrible épisode historique où les combats commencèrent en 1621.

C'est ici qu'intervient le Comte Ernst Von Mansfeld. Né en 1580, il est le fils illégitime de Peter Ernst 1er Von Mansfeld, gouverneur du Luxembourg et de Bruxelles. Il est élevé dans la foi catholique.

Il entre dans la carrière des armes et combat tout d'abord en Hongrie auprès de son demi-frère Charles (1543-1595), officier supérieur de l'armée du Saint-Empire Romain-Germanique.

Il sert également aux Pays-Bas l'archiduc Léopold, frère de l'empereur. Il est légitimé par l'empereur Rodolphe II pour ses états de services.

Cependant, une promesse non-tenue (il fut privé de l'héritage de son père aux Pays-Bas) le fit passer dans le rang des ennemis des Habsbourg par intérêts personnels en 1610.

En 1619, Ernst Von Mansfeld est battu par l’armée impériale, et propose ses services à l’empereur. Il reste un moment sans missions, jusqu’à ce que Frédéric V, qui se replie sur le Haut-Palatinat, lui offre le commandement de son armée.

En 1621 il cherche à se créer un territoire en Alsace. Il envahit dans un premier temps le nord de la région (Haguenau, Wissembourg, Saverne) avant d'exiger 100 000 florins à la ville de Rosheim le 15 janvier 1622, sous peine de la brûler.

Grâce à l'intervention de quelques interlocuteurs strasbourgeois en faveur de la ville de Rosheim, l'affaire en reste là et Mansfeld s'en retourne au Palatinat.

À la fin du mois de juin 1622, il revient en Alsace accompagné de l'électeur palatin Frédéric V et d'une armée de 30 000 hommes totalement affamés.

Début juillet, il menace la ville d'Obernai qui capitule après avoir résisté à peine quelques jours.

Toujours début juillet, il s'en prend à Rosheim, exigeant de la ville qu'elle lui fournisse 60 000 miches de pain et le versement de 50 000 Reichsthaler.

Une fois encore, le conseil de la ville s'adresse à Strasbourg pour tenter une médiation et de négocier avec Mansfeld en argumentant que la ville était trop pauvre pour lui donner ce qu'il exigeait, en vain.

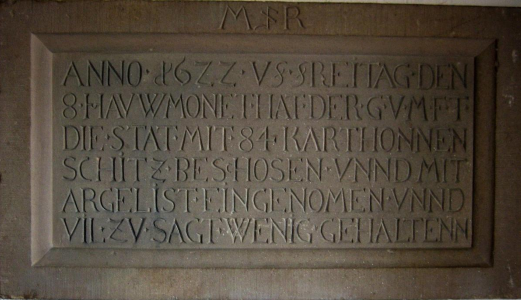

Malgré les négociations de reddition entre le magistrat de la ville et les officiers de Mansfled, où certaines conditions furent acceptées, comme le versement de la somme de 25 000 Reichsthaler, le 8 juillet aux aurores, Ernst Von Mansfeld prend d'assaut Rosheim avec son armée et tire 84 coups de canon sur la ville en un seul jour (les remparts de la cité érigés au Moyen-Âge sont alors trop obsolètes pour être efficaces contre l'assaillant).

Ce dernier ayant très moyennement apprécié qu'on lui résiste n'a pas supporté l'insulte des villageois qui, sommés de se rendre, avaient traités Mansfeld de bâtard.

Cent cinquante personnes périrent, femmes et enfants compris, des dizaines de maisons furent brûlées et la ville fut entièrement pillée.

D'après un récit du père Louis Laguille, les faits sont plus précis : "Ceux de Rosheim ayant été accusés d’avoir dit que Mansfeld était un bâtard, furent si barbarement punis qu’on les fit tous passer au fil de l’épée, sans distinction d’âge, ni de sexe : on n’épargna pas même les enfants qui étaient au berceau. Et après avoir enlevé tout ce qu’on put de cette misérable ville, on mit le feu partout."

Histoire de la province d’Alsace, Livre IX. 1727

Comme le versement des 25 000 Reichsthaler promis par le magistrat de Rosheim ne put être honoré, le colonel Philipp Von Der Lipp fit prendre des notables en otages. Parmi ces derniers, deux d'entre eux promirent d'aller à Strasbourg afin de réunir la somme demandée et disparurent dans la nature.

Le colonel Von der Lipp baissa la rançon à 2000 Reichsthaler que les autres otages se proposèrent de réunir. Quand cette somme fut enfin rassemblée, Mansfeld avait déjà quitté l'Alsace définitivement.

Entre temps, toujours habités pas leur lancée destructrice, Mansfeld et ses hommes continuent de sévir avec autant de barbarie (Viols, pillages, tortures, mises à feu) dans les villages avoisinants comme Boersch, Saint-Léonard, Bischoffsheim ou encore Ottrott. Ils pillent également le monastère de Sainte-Odile et endommagent le tombeau de la Sainte. Le monastère d'Andlau est lui aussi pillé et les religieuses sont violées.

Suite au départ de Mansfeld, la ville de Rosheim se retrouva dans l'insécurité, ruinée et très profondément marquée par cette terrifiante tragédie durant des décennies.

Photographie de Monsieur Pierre Bertrand, président d'Alsace Culture et Patrimoine,

avec son aimable autorisation de reproduction.

Cette plaque, anciennement scellée dans le mur d'enceinte situé près de la Porte de la Vierge fait état des événements.

Il est écrit : "En l’an 1622, le vendredi 8 juillet, le Comte de Mansfeld a bombardé la ville avec 84 karthaunen, et s’en est emparé par la ruse. Il a beaucoup accepté et peu tenu".

Lorsqu'on voulut la retirer du mur d'enceinte, cette dernière se brisa et fût remplacée par une copie visible aujourd'hui au premier étage de la mairie de Rosheim.

* Défenestration de Prague : Acte de violence commis au château de Prague le 23 mai 1618, contre les gouverneurs impériaux ; deux d'entre eux, Martinic et Slawata, sont précipités d'une fenêtre par les protestants des états de Bohême dont l'empereur Mathias a violé les droits religieux concédés par la lettre de majesté. Les victimes ont la vie sauve, mais la défenestration de Prague a de profondes répercussions. En politique intérieure, le gouvernement et l'administration passent aux mains des états, qui installent à Prague un collège de trente directeurs (dix pour chaque état) ; le comte de Thurn a la charge des troupes ; les Jésuites sont expulsés. En politique allemande, la révolte de Bohême s'ajoute aux tensions existant entre l'Union Évangélique, qui hésite à s'engager, et la Sainte Ligue catholique, qui prend nettement position aux côtés des empereurs Mathias d'abord, Ferdinand II ensuite. En politique extérieure, l'impression est profonde dans les différents États européens. Incident localisé, spectaculaire, violent, la défenestration de Prague fut la cause immédiate de la Guerre de Trente Ans.

Georges LIVET, « PRAGUE DÉFENESTRATION DE (1618) », Encyclopædia Universalis.

©Laetitia Paz-Pelletier